(Hari Kedua, 29 September 2015)

Kegiatan hari kedua dimulai dengan pembukaan oleh kedua kepala komite International Forum on Quality and Safety in Healthcare: Asia, Dr. Lui Siu Fai dan Goran Henriks. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran tari barongsai yang menandakan dimulainya forum internasional di Hong Kong.

Kegiatan hari kedua dimulai dengan pembukaan oleh kedua kepala komite International Forum on Quality and Safety in Healthcare: Asia, Dr. Lui Siu Fai dan Goran Henriks. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran tari barongsai yang menandakan dimulainya forum internasional di Hong Kong.

Turut memberikan sambutan adalah Dr. Fiona Goodlee, Editor in Chief BMJ dan Dr. Margaret Chan, General Director of WHO, yang memberikan pidatonya melalui jaringan video. Fiona menyambut baik kehadiran acara ini di Asia karena akan mendukung dinamika perkembangan kualitas dan keselamatan dunia kesehatan, terutama pada masa jaminan kesehatan nasional ini.

Rangkaian program pembukaan ditutup dengan pidato dari Mr. CY. Leung, Chief Executive Hong Kong Special Administrative Region. Leung mengapresiasi pemilihan Hong Kong sebagai lokasi forum internasional ini, harapannya adalah forum ini dapat menginspirasi para partisipan untuk bersama-sama memajukan dunia kesehatan di Asia.

Keynote Presentation

Improve Connections: New Ways To Think About Triple Aims

Maureen Bisognano, President & Chief Executive Officer of The Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Saat ini dunia kesehatan sedang menghadapi beberapa tantangan yang akan mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan diberikan selama beberapa waktu ke depan. Tantangan tersebut adalah populasi lanjut usia yang semakin besar dan volume masyarakat dengan penyakit kronis.

Saat ini dunia kesehatan sedang menghadapi beberapa tantangan yang akan mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan diberikan selama beberapa waktu ke depan. Tantangan tersebut adalah populasi lanjut usia yang semakin besar dan volume masyarakat dengan penyakit kronis.

Menjawab tantangan tersebut, IHI menyadari pentingnya kolaborasi semua pihak terkait. Demi menyatukan visi ke depan, IHI menjabarkan tiga target penting dalam dunia kesehatan, yaitu memperbaiki pengalaman pasien dalam pelayanan kesehatan (termasuk kualitas dan kepuasan), memperbaiki kesehatan populasi, dan mengurangi biaya pelayanan kesehatan per kapita.

Perubahan terjadi dengan sangat cepat, sehingga dibutuhkan respon tanggap dan tepat. Tanggung jawab ini tidak dapat dibawa oleh satu orang atau satu bagian, namun harus menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pihak yang tekait untuk menjalin hubungan keluar secara baik, demi bertukar pengetahuan, mendapatkan teknologi serta inspirasi baru.

Fokus layanan pun harus berubah menuju pelayanan kesehatan berfokus pada pasien. Pasien harus diberdayakan dan terlibat dalam proses layanan kesehatan. Identifikasi kebutuhan pasien pun menjadi sangat penting, tidak hanya terkait penyakitnya namun juga terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pada masyarakat yang sehat hal ini pun berlaku, kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif dan membudayakan hidup sehat perlu diidentifikasi, demi memastikan status kesehatan yang lebih baik dan biaya penanganan yang lebih efisien.

Para partisipan perlu terus mengasah keingintahuannya agar selalu terjadi perbaikan dalam sistem yang akan mengarah kepada kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien yang lebih baik. Salah satu hal yang penting adalah memastikan tempat kita bekerja memberikan nilai dan kebahagiaan bagi yang menjalaninya, ini akan mendukung kinerja dan kualitas yang diberikan dalam melayani pasien.

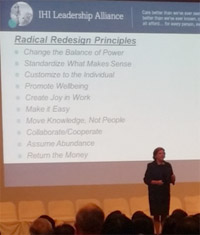

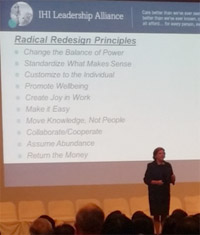

Beberapa konsep perubahan yang perlu dilakukan adalah change the balance of power, standardize what makes sense, customize to the individual, promote wellbeing, create joy in work, make it easy, move knowledge not people, collaborate/cooperate, assume abundance, return the money. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran baru dalam menjalankan tiga targer penting dalam dunia kesehatan.

Lessons from Leadership of Large Healthcare System

- Quality Care and Risk Management

Dr. Pak Yin Leung, Chief Executive, Hospital Authority, Hong Kong SAR

Dari pengalamannya menangani isu kesehatan di Hong Kong, Dr. Pak menggarisbawahi bahwa resiko dalam dunia kesehatan adalah multi dimensi, sehingga penanganan secara individu merupakan strategi yang tidak dapat digunakan lagi. Penanganan yang dilakukan dengan kolaborasi dan didukung sistem informasi terintegrasi terbukti dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Dari pengalamannya menangani isu kesehatan di Hong Kong, Dr. Pak menggarisbawahi bahwa resiko dalam dunia kesehatan adalah multi dimensi, sehingga penanganan secara individu merupakan strategi yang tidak dapat digunakan lagi. Penanganan yang dilakukan dengan kolaborasi dan didukung sistem informasi terintegrasi terbukti dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Hal ini dilakukan oleh departemennya melalui sistem informasi teknologi yang memungkinkan terjalinnya komunikasi yang lebih lancar dan antisipasi tantangan yang lebih tepat, seperti kekurangan tenaga medis atau fasilitas ynag perlu diperbaikii. Sistem manajemen resiko ini juga dapat membantu mereka menentukan skala prioritas dalam menangani isu kesehatan di Hong Kong, sehingga penanganan yang diberikan dapat lebih tepat guna dan perkembangan dapat diarahkan sesuai kebutuhan pasien.

- Sweden - The Journey to Patient Centered Organisation

Goran Henriks, Chief Executive of Learning & Innovation, Jonkoping County Council, Sweden

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Swedia adalah masih kurangnya partisipasi atau keterlibatan pasien dalam penanganan kesehatannya. Selain itu biaya kesehatan yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk menjawab tantangan ini, Jonkoping County menerapkan program-program yang berfokus pada pasien, yang memungkinkan pasien untuk melakukan penanganan kesehatan mandiri. Mereka juga mengembangkan pelayanan kesehatan di rumah sehingga mengurangi angka kunjungan rumah sakit yang tidak diperlukan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Swedia adalah masih kurangnya partisipasi atau keterlibatan pasien dalam penanganan kesehatannya. Selain itu biaya kesehatan yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk menjawab tantangan ini, Jonkoping County menerapkan program-program yang berfokus pada pasien, yang memungkinkan pasien untuk melakukan penanganan kesehatan mandiri. Mereka juga mengembangkan pelayanan kesehatan di rumah sehingga mengurangi angka kunjungan rumah sakit yang tidak diperlukan.

Awal dari kesuksesan program-program ini adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Hal ini dimulai dengan membangun layanan kesehatan primer yang kuat dapat diandalkan, sehingga angka kunjungan RS dapat berkurang dan jumlah tempat tidur rawat inap pun berkurang. Satu hal yang menarik adalah karena fungsi layanan kesehatan primer yang kuat, kebijakan kesehatan yang dibuat pun lebih banyak dipengaruhi oleh dokter-dokter keluarga dibandingkan spesialis.

Buah dari usaha ini menjadikan Jonkoping, Swedia menjadi salah satu kota paling sehat berdasarkan daftar 10 kota tersehat versi CNN. Institusi kesehatan mereka juga merupakan satu-satunya institusi kesehatan yang memperoleh Malcolm Baldrige Award sebanyak empat kali, sebagai tanda apresiasi atas kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Jonkoping, Swedia.

- Cambodia - Quality Improvement at National Level

Prof. Thir Kruy, Secretary of State, Ministry of Health, Cambodia

Kamboja merupakan negara dengan tingkat GDP yang rendah namun telah memiliki rencana kesehatan berkelanjutan untuk beberapa masa ke depan. Tantangan yang dihadapi beragam namun tujuannya hampir sama dengan tujuan kesehatan negara lain, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Kamboja merupakan negara dengan tingkat GDP yang rendah namun telah memiliki rencana kesehatan berkelanjutan untuk beberapa masa ke depan. Tantangan yang dihadapi beragam namun tujuannya hampir sama dengan tujuan kesehatan negara lain, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Benang merah dari usaha-usaha untuk melakukan perbaikan kesehatan ini adalah pentingnya komunikasi antara pihak-pihak terkait, budaya keterlibatan penuh dari pekerja kesehatan, hal ini dapat dimotivasi dengan bentuk-bentuk insentif. Pelatihan yang intensif dan berkelanjutan perlu dilakukan bagi semua yang terlibat, lalu mendefinisikan tujuan dan program secara jelas akan menjadi kunci dari kesuksesan program itu sendiri.

Human Factors - Half Day Mini Course

Frank Frederico, Executive Director, Institute for Healthcare Improvement

Azhar Ali, Executive Director, Institute for Healthcare Improvement

Sesi ini dimulai dengan pernyataan bahwa error adalah hal umum yang dapat terjadi. Sebenarnya bukan "no blame culture" yang mesti dihindari namun bagaimana caranya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan seimbang.

Sesi ini dimulai dengan pernyataan bahwa error adalah hal umum yang dapat terjadi. Sebenarnya bukan "no blame culture" yang mesti dihindari namun bagaimana caranya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan seimbang.

Dalam mengidentifikasi error, biasanya akan ditemukan berlapis sebab yang mengarah terjadinya suatu error. Salah satu hal yang menjadi penyebab error adalah faktor kondisi manusia. Seringkali manusia melakukan "overestimate abilities, underestimate limitations" yang kemudian dapat menyebabkan error. Pada kenyataannya kita tidak dapat melakukan multi tasking karena otak manusia didesain dalam bentuk kompartemen-kompartemen.

Dari seluruh hal yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, dua hal yang biasa menyebabkan error adalah kelelahan dan stres. Kedua hal ini dapat mempengaruhi kita dalam mengamati sesuatu, berkomunikasi dan mengambil keputusan. Sistem atau kebijakan yang baik akan meminimalisasi kemungkinan ini terjadi, baik dalam bentuk desain atau definisi yang mudah dimengerti.

Standarisasi juga penting sehingga menciptakan keseragaman dan kerutinan dalam melakukan suatu pekerjaan, namun tentunya standar ini harus relevan dan terus dikaji secara berkala. Standarisasi yang baik akan memberikan arahan yang tepat juga ketika sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi. Inilah yang menjadikan sistem alarm penting, agar menjadi penanda atau pengingat ketika terjadi sesuatu yang abnormal, sehingga langkah-langkah preventif dapat diambil lebih awal.

Kemajuan teknologi saat ini dapat membantu kita mengurangi terjadinya error. Sistem pemrograman dan alarm dapat diintegrasikan dengan alur kegiatan sehari-hari. Akan sangat baik apabila pengembangan sistem dan kebijakan kerja melibatkan secara penuh tenaga kesehatan yang terlibat untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kedisiplinan yang lebih tinggi. Kita tidak dapat merubah karakter dasar seseorang, tapi kita dapat mengubah sistem dan lingkungan tempat orang itu bekerja.

Keynote Presentation

Innovate - The Future of Healthcare Innovation

- Marc Andrew Koska

OBE Inventor of the K1 Auto Disable Syringe & Founder of Safe Point

Sesi keynote pada sore hari diisi oleh tiga pembicara yang memiliki pengalaman dalam industri kreatif. Diharapkan sesi ini dapat memberikan inspirasi bagi pelaku industri kesehatan untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan.

Sesi keynote pada sore hari diisi oleh tiga pembicara yang memiliki pengalaman dalam industri kreatif. Diharapkan sesi ini dapat memberikan inspirasi bagi pelaku industri kesehatan untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan.

Pembicara pertama membawakan presentasi mengenai produk alat suntik sekali pakai yang akan patah setelah digunakan. Produk ini dinamakan Syringe Lifesaver.

Inspirasi awal dari produk ini adalah sebuah keprihatinan atas kejadian sehari-sehari di layanan kesehatan primer negara berkembang, di mana sebuah alat suntik sekali pakai dapat dipakai berkali-kali baik pada pasien dewasa atau anak. Hal ini dapat menimbulkan kejadian infeksi menular serius pada populasi yang besar. Keprihatinan ini tumbuh menjadi sebuah aksi untuk mendesain alat suntik sekali pakai yang akan patah setelah pemakaian.

Dengan latar belakang pendidikan desain, dirancang sebuah produk alat suntik unik yang menggunakan mesin yang sama, harga yang sama dan penggunaan yang sama dengan alat suntik sekali pakai yang umum dipakai. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan produk baru ini dapat dengan mudah digunakan tanpa penambahan biaya namun dengan penggunaan yang lebih aman.

WHO turut memberikan dukungan atas usaha ini, namun untuk kesuksesan program ini ke depannya, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari pembuat kebijakan, penyedia dana, pabrik, kementerian kesehatan, tenaga kesehatan, dan pasien.

- Angelo Umali, Co Founder & CEO

Simple Wearables

Studi ekonomi menyatakan bahwa Internet of Things dan Wearable Devices akan menjadi trend besar dunia dalam beberapa tahun mendatang. Bukti atas hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya sambungan internet dan penggunaan mobile devices saat ini. Diproyeksikan pada 2020, Internet of Things akan mencapai puncaknya.

Trend ini juga ditunjang dengan mudahnya setiap orang menciptakan prototipe alat-alat yang dapat terhubung dengan jaringan/internet, atau yang disebut internet of things. Bisnis saat ini pun mendapatkan banyak keuntungan dari perkembangan internet of things ini.

Masyarakat sudah dapat melihat perkembangan internet of things dengan wearable devices yang mereka gunakan sehari-hari, seperti Apple Watch dan Fitbit. Namun selain untuk merekam jumlah aktivitas yang mereka lakukan, masyarakat juga berharap agar wearable devices yang mereka gunakan dapat merekam informasi medis. Hal ini mulai dikembangkan dalam bentuk "medical sensors to go" dan "invisible sensors".

Dari pengalaman pribadinya, Mr. Angelo Umali mendesain suatu wearable devices yang responsif, prediktif, kolaboratif, memiliki fungsi GPS dan konektivitas baik dengan jaringan telepon atau jaringan internet. Desain ini dimulai dengan kejadian jatuh di rumah pada nenek Mr. Umali yang menyebabkan beliau wafat karena penanganan medis yang terlambat. Diharapkan dengan alat ini pelayanan kesehatan dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pasiennya. Lebih daripada itu alat ini juga dapat membantu layanan gawat darurat, jaminan asuransi, telekomunikasi, dan analisa data kesehatan pasien.

- Tom Mehrmann

Chief Executive, Ocean Park Corporation

Ocean Park merupakan salah satu taman bermain terbesar di Hong Kong dan Cina. Kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan organisasi nirlaba. Tujuan yang membedakan dengan taman bermain lainnya adalah aspirasi untuk menghubungkan pengunjung dengan alam.

Pada awal kepemimpinan Mr. Tom Mehrmann, Ocean Park hanya memiliki modal terbatas, namun dengan komitmen, disiplin, rencana kerja yang terstruktur, beliau dapat memimpin perusahaan ini hingga menjadi taman bermain yang paling banyak dikunjung di Cina dan nomor empat dengan pengunjung terbanyak di dunia.

Sifat kepemimpinan yang dijalankan dan ditanamkan kepada seluruh staf adalah rasa ingin tahu yang tidak terbatas, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki selera humor yang baik, passion, memiliki keberanian, mempunyai inisiatif, kreatif dan inovatif, memiliki sense of urgency, persistensi dan kepercayaan diri.

Beberapa prinsip organisasi yang dijalankan sejak awal adalah menumbuhkan rasa kepemilikan dari seluruh staf, pimpinan harus selalu terhubung dengan staf di lapangan, terus berinovasi dan berubah untuk perbaikan, dan selalu memberi kembali kepada masyarakat dan lingkungan.

Oleh: dr. Mochamad Muska Nataliansyah

Oleh: dr. Mochamad Muska Nataliansyah

Reportase International Forum on Quality and Safety in Healthcare: Asia

Hong Kong Convention and Exhibition Centre

28 - 30 September 2015

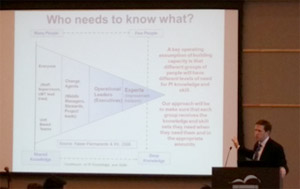

Kelas ini dipandu oleh David M. Williams, PhD dan Azhar Ali, MD, keduanya adalah executive director di Institute of Healthcare Improvement (IHI). David memiliki latar belakang sebagai paramedis dan memulai sesi dengan mengajukan pertanyaan, "Apakah yang Anda harapkan setelah selesai mengikuti kelas ini?". Jawaban peserta cukup beragam namun satu benang merah, yaitu ingin melakukan perbaikan di negara asal dengan mengintegrasikan segenap sumber daya yang ada.

Kelas ini dipandu oleh David M. Williams, PhD dan Azhar Ali, MD, keduanya adalah executive director di Institute of Healthcare Improvement (IHI). David memiliki latar belakang sebagai paramedis dan memulai sesi dengan mengajukan pertanyaan, "Apakah yang Anda harapkan setelah selesai mengikuti kelas ini?". Jawaban peserta cukup beragam namun satu benang merah, yaitu ingin melakukan perbaikan di negara asal dengan mengintegrasikan segenap sumber daya yang ada. Hal-hal yang dapat mendukung proses perbaikan adalah ketersediaan data awal dan proyeksi yang diharapkan, dukungan dari bagian terkait, kemampuan komunikasi dan memadukan pengetahuan teori dan perbaikan yang diharapkan, serta menciptakan standar pencapaian dan evaluasi berkala, untuk memastikan perbaikan terjadi secara perlahan-lahan namun konsisten.

Hal-hal yang dapat mendukung proses perbaikan adalah ketersediaan data awal dan proyeksi yang diharapkan, dukungan dari bagian terkait, kemampuan komunikasi dan memadukan pengetahuan teori dan perbaikan yang diharapkan, serta menciptakan standar pencapaian dan evaluasi berkala, untuk memastikan perbaikan terjadi secara perlahan-lahan namun konsisten. Oleh: dr. Mochamad Muska Nataliansyah

Oleh: dr. Mochamad Muska Nataliansyah

Kegiatan hari kedua dimulai dengan pembukaan oleh kedua kepala komite International Forum on Quality and Safety in Healthcare: Asia, Dr. Lui Siu Fai dan Goran Henriks. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran tari barongsai yang menandakan dimulainya forum internasional di Hong Kong.

Kegiatan hari kedua dimulai dengan pembukaan oleh kedua kepala komite International Forum on Quality and Safety in Healthcare: Asia, Dr. Lui Siu Fai dan Goran Henriks. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran tari barongsai yang menandakan dimulainya forum internasional di Hong Kong. Saat ini dunia kesehatan sedang menghadapi beberapa tantangan yang akan mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan diberikan selama beberapa waktu ke depan. Tantangan tersebut adalah populasi lanjut usia yang semakin besar dan volume masyarakat dengan penyakit kronis.

Saat ini dunia kesehatan sedang menghadapi beberapa tantangan yang akan mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan diberikan selama beberapa waktu ke depan. Tantangan tersebut adalah populasi lanjut usia yang semakin besar dan volume masyarakat dengan penyakit kronis. Dari pengalamannya menangani isu kesehatan di Hong Kong, Dr. Pak menggarisbawahi bahwa resiko dalam dunia kesehatan adalah multi dimensi, sehingga penanganan secara individu merupakan strategi yang tidak dapat digunakan lagi. Penanganan yang dilakukan dengan kolaborasi dan didukung sistem informasi terintegrasi terbukti dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Dari pengalamannya menangani isu kesehatan di Hong Kong, Dr. Pak menggarisbawahi bahwa resiko dalam dunia kesehatan adalah multi dimensi, sehingga penanganan secara individu merupakan strategi yang tidak dapat digunakan lagi. Penanganan yang dilakukan dengan kolaborasi dan didukung sistem informasi terintegrasi terbukti dapat memberikan hasil yang lebih baik. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Swedia adalah masih kurangnya partisipasi atau keterlibatan pasien dalam penanganan kesehatannya. Selain itu biaya kesehatan yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk menjawab tantangan ini, Jonkoping County menerapkan program-program yang berfokus pada pasien, yang memungkinkan pasien untuk melakukan penanganan kesehatan mandiri. Mereka juga mengembangkan pelayanan kesehatan di rumah sehingga mengurangi angka kunjungan rumah sakit yang tidak diperlukan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Swedia adalah masih kurangnya partisipasi atau keterlibatan pasien dalam penanganan kesehatannya. Selain itu biaya kesehatan yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk menjawab tantangan ini, Jonkoping County menerapkan program-program yang berfokus pada pasien, yang memungkinkan pasien untuk melakukan penanganan kesehatan mandiri. Mereka juga mengembangkan pelayanan kesehatan di rumah sehingga mengurangi angka kunjungan rumah sakit yang tidak diperlukan. Kamboja merupakan negara dengan tingkat GDP yang rendah namun telah memiliki rencana kesehatan berkelanjutan untuk beberapa masa ke depan. Tantangan yang dihadapi beragam namun tujuannya hampir sama dengan tujuan kesehatan negara lain, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Kamboja merupakan negara dengan tingkat GDP yang rendah namun telah memiliki rencana kesehatan berkelanjutan untuk beberapa masa ke depan. Tantangan yang dihadapi beragam namun tujuannya hampir sama dengan tujuan kesehatan negara lain, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Sesi ini dimulai dengan pernyataan bahwa error adalah hal umum yang dapat terjadi. Sebenarnya bukan "no blame culture" yang mesti dihindari namun bagaimana caranya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan seimbang.

Sesi ini dimulai dengan pernyataan bahwa error adalah hal umum yang dapat terjadi. Sebenarnya bukan "no blame culture" yang mesti dihindari namun bagaimana caranya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan seimbang. Sesi keynote pada sore hari diisi oleh tiga pembicara yang memiliki pengalaman dalam industri kreatif. Diharapkan sesi ini dapat memberikan inspirasi bagi pelaku industri kesehatan untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan.

Sesi keynote pada sore hari diisi oleh tiga pembicara yang memiliki pengalaman dalam industri kreatif. Diharapkan sesi ini dapat memberikan inspirasi bagi pelaku industri kesehatan untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan.